こちらの記事では、「E2B(R3)実装ガイドに対応した市販後副作用等報告及び治験副作用等報告に関するQ&Aの改正について」例示を用いて説明します。

分かりやすい言葉で説明します。

筆者情報

製薬業界12年以上勤務をしており、今は管理職に就いています。

小さな会社なので、守備範囲も広く、毎日新しいことにチャレンジしてながら、フルタイムで働き2歳と4歳の子育てをしています。

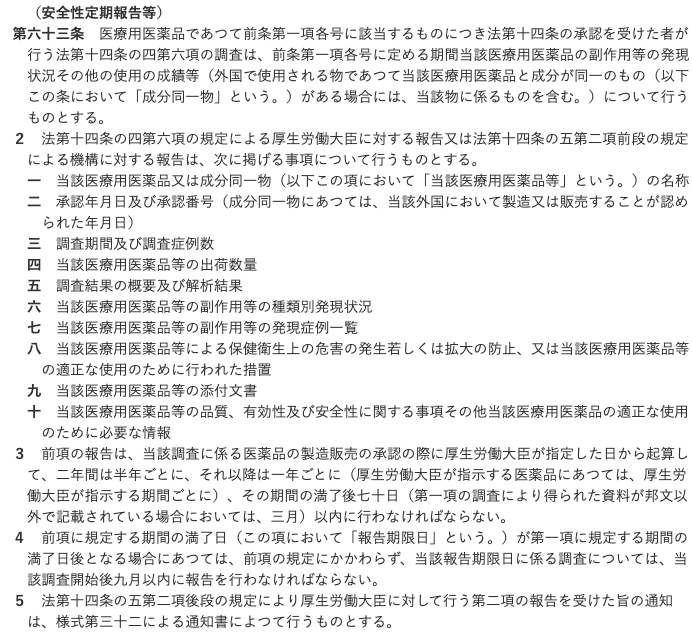

解説する通知

令和2年12月9日

事務連絡

「安全性定期報告に関する質疑応答集(Q&A)について」

関連する通知

令和2年8月31日 薬生発0831第5号

令和2年8月31日 薬生発0831第5号

新医療用医薬品に関する安全性定期報告制度について

平成29年11月28日 薬生薬審発1128第5号薬生安発1128第4号

(平成25年5月17日 薬食審査発0517第4号薬食安発0517第1号を改正)

「安全性定期報告書別紙様式及びその記載方法について」の一部改正について

略語

| 略称 | 正式名称(英語) | 正式名称(日本語) |

| CCSI | Company Core Safety Information | 企業中核安全性情報 |

| MAH | Market Authority Holder | 医薬品製造販売承認取得者 |

| PBRER | Periodic Benefit Risk Evaluate Report | 定期的ベネフィット・リスク評価報告」 |

| PMDA | Pharmaceuticals and Medical Devices Agency | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 |

| 指定日 | ー | 厚生労働大臣が指定する日 |

| 局長通知 | ー | 「新医療用医薬品に関する安全性定期報告制度について」(令和2年8月 31 日付け薬生発 0831 第5号厚生労働省医薬・生活衛生局長 通知) |

| 二課長通知 | ー | 「安全性定期報告書別紙様式及びその記載方法について」(平成 25 年5月 17 日付け薬食審査発 0517 第4号、薬食安発 0517 第 1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長、安全対策課長連名通知) |

疑義応答集(Q&A)

1.全般的事項

1) 指定日

| (問1) 指定日として希望する日は、PBRER の作成基準日等に基づき、MAH の意向や運用上の効率性を考慮し任意の日としてもよいか。 | (答1) よい。ただし、指定日は、希望した日から起算して6か月の整数倍を経過した日のうち当該医薬品が承認された日の直前の日又は承認日になる。 |

例)承認日:2021年2月1日、国際誕生日:2020年5月1日

外資系企業だと、国際誕生日を基準にPBRERを作成する。

そのため、国際誕生日の半年後である2020年11月1日を指定日とするのが一般的

2) 報告期限日

|

(問2) MAH が PBRER 作成基準日を変更し、報告期限日から 70 日間(局長通知の記の 2.の調査により得られた資料が邦文以外で記載されている場合にあっては3 か月)以内に適切な調査期間の PBRER を提出できない場合等、報告期限日を変更することは可能か。 |

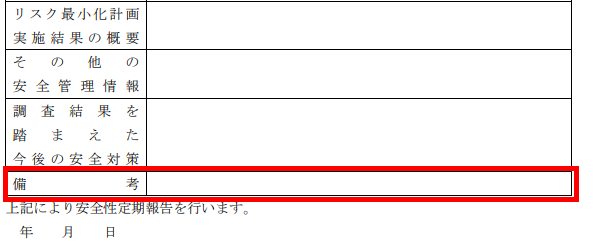

(答2) 可能である。ただし、第1回の報告期限日を変更する場合は、報告期限日を、 指定日から起算して半年以内の日付とすること。また、第2回以降の報告期限日 を変更する場合は、報告期限日を、前回の報告から半年以内(指定日から起算し て2年間)又は1年以内(指定日から起算して2年以降)の日付とすること。 なお、報告期限日は、原則、第1回は、指定日から起算して半年の時点、第2 回以降は、前回の報告から半年の時点(指定日から起算して2年間)又は1年の時点(指定日から起算して2年以降)とすることとし、報告期限日を変更する場 合は、局長通知の別紙様式第1の備考欄に変更理由を記載すること。また、この 場合、報告期限日の変更についての安全対策第一部又は第二部への事前相談は不要とし、指定日の変更も不要である。 |

補足:安全性定期報告の提出資料

| 様式名 | 報告書名 | 通知(格納先) |

| 別紙様式第1 | 新医療用医薬品に関する安全性定期報告書 | 令和2年8月31日 薬生発0831第5号 新医療用医薬品に関する安全性定期報告制度について |

| 別紙様式1 | 医薬品リスク管理計画の実施状況の概要 | 平成29年11月28日 薬生薬審発1128第5号薬生安発1128第4号 (平成25年5月17日 薬食審査発0517第4号薬食安発0517第1号を改正)安全性定期報告書別紙様式及びその記載方法について |

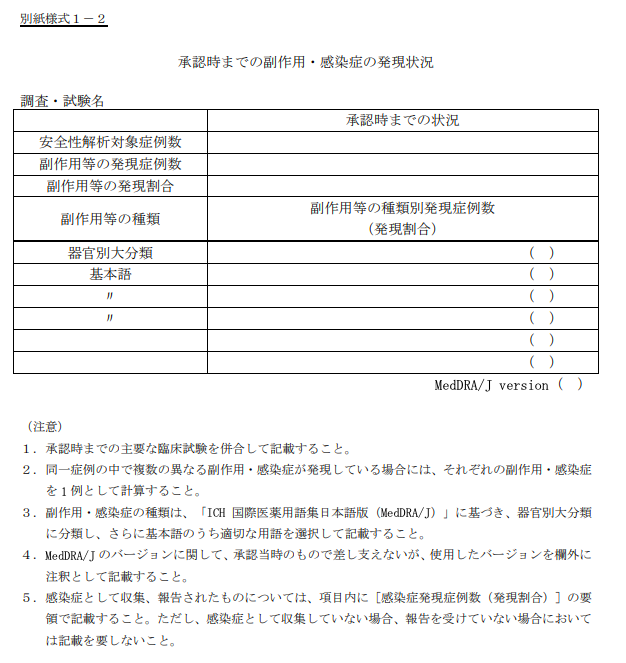

| 別紙様式1-2 | 承認時までの副作用・感染症の発現状況 | |

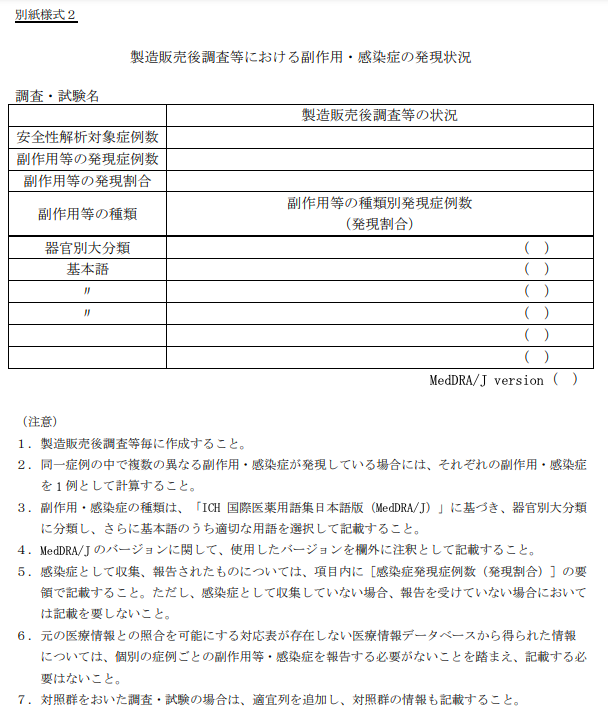

| 別紙様式2 | 製造販売後調査等における副作用・感染症の発現状況 | |

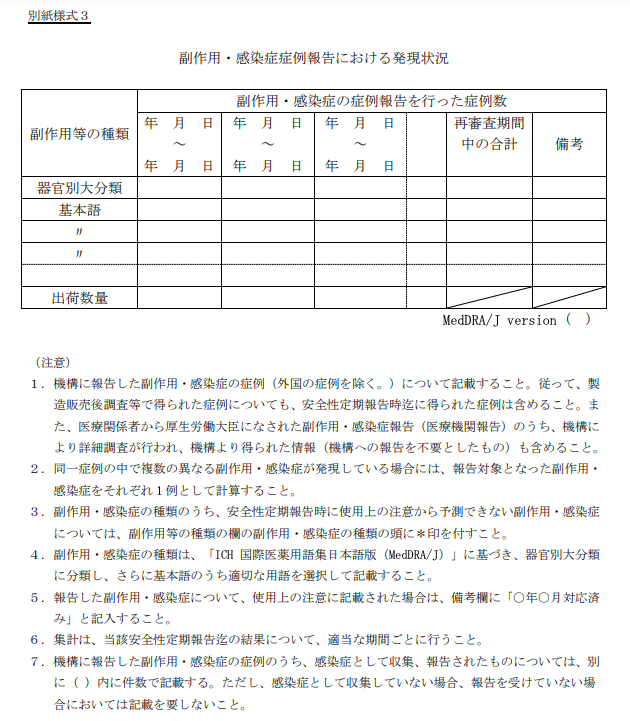

| 別紙様式3 | 副作用・感染症症例報告における発現状況 | |

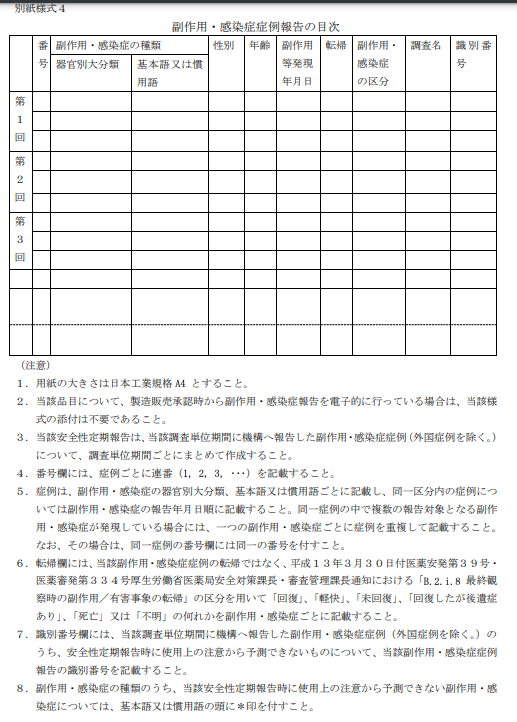

| 別紙様式4 | 副作用・感染症症例報告の目次 | |

| 添付 | PBRER | ー |

| 添付 | 添付文書(日本) | ー |

注意)別紙様式4:製造販売承認時から副作用・感染症報告を電子的に行っている場合は、添付は不要

3) 安全性定期報告書の提出時期

| (問3) 薬価収載されていない又は発売していない等の理由により、安全性定期報告の調査単位期間の満了日までに製造販売後調査等を開始していない場合、どの様な形式・内容で安全性定期報告書を提出すればよいか。 | (答3) 承認時までの状況、海外情報あるいは成分同一物の情報を記載した安全性定期報告書を提出すること。その際、別紙様式1-2には、製造販売後調査等の実施の有無によらず、承認時までの主要な臨床試験を全て記載すること。別紙様式 2~4に記載すべき情報がない場合は、局長通知の別紙様式第1に、記載すべき情報がない旨及びその理由を記載することで、記載すべき情報がない別紙様式の提出は不要とする。 なお、製造販売後調査等の開始が遅延している場合は、局長通知の別紙様式第 1に、開始遅延の理由及び開始予定時期を記載すること。 |

補足:別紙様式2~4に記載すべき情報がない場合、別紙様式1の備考欄に記載すべき情報がない旨及びその理由を記載

| (問4) 記載すべき情報がない別紙様式は提出しなくてよいか。 | (答4) よい。その場合、局長通知の別紙様式第1に、記載すべき情報がない旨及びその理由を記載すること。 |

| (問5) 承認の承継等により発売が指定日から極端に遅くなった(例えば2年以上) 場合、第1回の安全性定期報告書は発売開始後に提出することでよいか。 | (答5) 発売時期にかかわらず、指定日より起算した調査単位期間での安全性定期報告を行うこと。 |

| (問6) 最後の報告期限日が再審査期間の満了日以降になる場合、再審査申請を行うことをもって、最後の安全性定期報告書の提出に代えることができるが、この対象となるのは局長通知の施行日(令和2年9月1日)以降に提出される最後の安全性定期報告書ということでよいか。 | (答6) よい。 |

| (問7) 局長通知の記の3.において「最後の報告期限日が再審査期間の満了日以降になる場合」とあるが、最後の報告期限日と再審査期間の満了日が同日になる場合も該当することでよいか。 | (答7) よい。 |

4) 調査結果を踏まえた対策

| (問8) 安全性定期報告の調査結果に基づいて、使用上の注意を改訂する場合はどのような手続きを行うのか。 | (答8) 「調査結果を踏まえた今後の安全対策」欄に使用上の注意の改訂を検討する旨を記載して、安全性定期報告書を PMDA に提出するとともに、並行して、PMDA 医薬品安全対策第一部又は第二部へ改訂案について相談すること。 |

補足:医薬品安全対策第一部か第二部かは承認された薬効により異なる。RMPを作成した部門は知っているため、分からない場合はその部門に確認する事。

添付文書に関する相談は、相談申込票よりFaxもしくはemailから可能

医薬品の安全対策に関する相談(企業向け)

| 部署名 | 電話 | Fax |

| 医薬品安全対策第一部 | 03-3506-9435 | 03-3506-9441 |

| 医薬品安全対策第二部 | 03-3506-9435 | 03-3506-9441 |

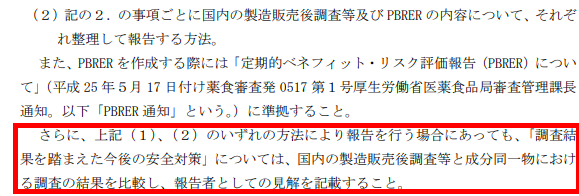

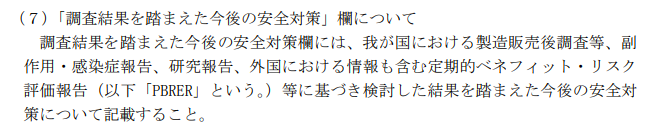

| (問9) 局長通知の記の4.において「「調査結果を踏まえた今後の安全対策」については、国内の製造販売後調査等と成分同一物における調査の結果を比較し、 報告者としての見解を記載すること。」とあり、また、二課長通知では、記の 1.の(7)に「調査結果を踏まえた今後の安全対策」欄に関する記載方法が 示されているが、本欄における報告者としての見解に、使用上の注意と CCSI 記載内容の相違点の記載は必要か。 | (答9) CCSI との相違点、特に当該調査単位期間中に CCSI に新たに記載された注意事 項の本邦使用上の注意への記載の検討結果は重要と考えられ、CCSI と使用上の注意の相違点に関する考察を本欄において行うべきである。また、添付文書と CCSI の比較表を利用して考察することも適当と考えられる。 |

(局長通知)

(二課長通知)

2.二課長通知別紙様式の記載方法

1) 別紙様式1-2、2

1) 別紙様式1-2、2

| (問 10) 臨床検査値の異常変動に関する副作用を副作用頻度表等に記載する場合、発現頻度の分母は安全性解析対象症例とするのか、当該臨床検査値を測定した症例とするのか。 | (答 10) 副作用発現頻度表は安全性解析対象症例を分母として頻度を算出する。ただし、臨床検査値の変動等を検討・考察する場合には、必要に応じ、検査実施例を分母とすること。 |

| (問 11) 別紙様式1-2「承認時までの副作用・感染症の発現状況」について、表左上に「調査・試験名」を記載し、かつ注意として「承認時までの主要な臨床試験を併合して記載すること。」とされているが、再審査期間中の効能・効果や 用法・用量が複数ある場合には、それぞれの承認された効能・効果や用法・用 量ごとに作成、あるいは再審査期間中のすべての効能・効果や用法・用量に関する主要な臨床試験の結果を併合する等、安全性評価に適切と考えられる集団ごとに作成することでよいか。 | (答 11) よい。なお、承認された効能・効果や用法・用量等ごとに作成する場合には、 調査・試験名だけでなく、いずれの効能・効果や用法・用量等を対象とした調査・ 試験であるか示すこと。 |

| (問 12) 二重盲検比較試験を実施中に発現した副作用は、当該症例が対象医薬品によ るものか否かはキーオープンまで不明である。安全性定期報告書の別紙様式2 への記載は判明した後でよいか。 | (答 12) 安全性定期報告書の別紙様式2への記載は、キーオープン前で不明であっても記載すること。その際、キーオープン前であること、キーオープンを行わない理由、対照薬剤名を脚注や本文中(副作用発現状況等)に明記すること。なお、製造販売後臨床試験の実施中に医薬品のベネフィット・リスク評価に著しい影響 を与えるような情報を有する場合は、キーオープン前であっても速やかに対応措置等を PMDA へ報告すること。 |

| (問 13) 別紙様式2に示すデータは、対照群をおいた調査・試験等においては、副作用ではなく有害事象として集計することが適切な場合もあるため、調査・試験 ごとに提示するデータの内容について注釈を付し、適切なデータを記載することでよいか。 | (答 13) よい。ただし、有害事象として集計することが適切と考える場合は、調査・試験の計画時に明確に規定しておき、実施計画書に記載しておくこと。 なお、副作用又は有害事象のいずれの集計であるかについては、別紙様式2の 注釈にて明記すること。 |

2) 別紙様式3、4

| (問 14) 成分同一物で効能・効果の追加等のための治験で発現し、PMDA に報告した副作用・感染症症例は安全性定期報告の対象とするのか。 | (答 14) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第 63 条第2項第 10 号の「当該医療用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該医療用医薬品の適正な使用のために必要な情報」にあたる場合には、報告対象となる。 |

| (問 15) 別紙様式3の(注意)1.には「機構に報告した副作用・感染症の症例(外国の症例を除く。)について記載すること。」、別紙様式4の(注意)3.には「機構へ報告した副作用・感染症症例(外国症例を除く。)について、調査単位期間ごとにまとめて作成すること。」とあるが、いずれの別紙様式も当該調査単位期間に収集した情報のうち、PMDA に報告した副作用・感染症症例を対象として作成することでよいか。 | (答 15) よい。 |

| (問 16) 別紙様式3「副作用・感染症症例報告における発現状況」の集計で、同一症例の中で同一の副作用・感染症について追加報告を行った場合、複数の記載が必要か。 | (答 16) 不要である。同一症例の中で同一の副作用・感染症の情報を異なる調査単位期間に入手し追加報告した場合でも、調査単位期間ごとにそれぞれ別紙様式3に記載する必要はない。 |

| (問 17) 別紙様式3の(注意)1.に「また、医療関係者から厚生労働大臣になされた副作用・感染症報告(医療機関報告)のうち、機構により詳細調査が行われ、 機構より得られた情報(機構への報告を不要としたもの)も含めること」とあるが、当該医療機関報告については、調査単位期間に PMDA より入手した副作 用・感染症報告のうち、自発報告との重複を除いた重篤な副作用・感染症を含めることでよいか。 | (答 17) よい。 |

情報量としてはPMDA>企業

そのため、PMDAへの報告は不要

結論▶︎安全性定期報告は情報の多い詳細調査の内容を反映する

3.PBRER 関連

| (問 18) 再審査申請後に、再審査期間中の情報を含む新たな PBRER を入手した場合はどうしたらよいか。 | (答 18) 当該再審査における照会事項で提出が求められている場合は、照会事項回答として提出すること。また、照会事項で提出が求められていないものの、再審査結果通知受領前である場合は、PMDAの再審査担当に相談すること。なお 、CCSI の変更又は変更予定、バリデートされた安全性シグナルの新規検出等、新たな有効性又は安全性に関する懸念がない場合に限り、PMDA の再審査担当への相談は不要である。 |

| (問 19) 海外導入品で、種々の事情のため MAH から ICH で合意された形式と調査単位期間に従った PBRER が入手できない場合はどうしたらよいか。 | (答 19) 可能な限り、PBRER あるいは ICH の目指すところを踏まえ以下のように対応すること。 ①調査単位期間について 当該安全性定期報告の調査単位期間を含む期間で作成された PBRER を添付すること。なお、「定期的ベネフィット・リスク評価報告(PBRER)について」 (平成 25 年5月 17 日付け薬食審査発 0517 第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)別添の「2.8 報告頻度とPBRERのデータロックポイント」 も参照すること。 ②形式(様式)について ICH で合意された形式の PBRER が入手できない場合、可能な限り情報は入手し、局長通知記の4.(2)に準じ、記2.の事項ごとに整理して安全性定期報告書に記載すること。 いずれの場合も、自社から MAH への依頼文書、MAH からの回答書等の文書を保存しておく必要がある。 |

| (問 20) 海外導出品(自社が MAH)で、種々の事情で導出先から情報が入手できず、ICH で合意された内容の PBRER が作成できない場合はどうすべきか。 | (答 20) 入手できた情報の範囲を明記して、その範囲で作成すること。 いずれの場合も、自社から導出先への依頼、導出先からの回答等の記録を保存しておく必要がある。 |

| (問 21) 国内開発で国内のみの販売品目については PBRER を添付して提出するのか。 | (答 21) すべての情報が安全性定期報告書に含まれるのであれば、PBRER を添付(提出) する必要はない。この場合は、国内販売のみのため PBRER は添付していない旨 を局長通知の別紙様式第1の「備考」欄に記載すること。 |

4.その他

| (問 22) 製造販売後調査等の結果をどの様に記載すべきか。 | (答 22)製造販売後調査等が実施中の場合は、局長通知の別紙様式第1の「医薬品リスク管理計画の実施状況」欄及び二課長通知の別紙様式1に進捗状況を記載し、安全性等についての検討を行った場合は、それぞれの製造販売後調査等ごとに局長通知の別紙様式第1の「医薬品安全性監視計画実施結果の概要」又は「リスク最小化計画実施結果の概要」で検討した結果を記載すること。 製造販売後調査等が終了した場合は、局長通知の別紙様式第1の「医薬品安全性監視計画実施結果の概要」又は「リスク最小化計画実施結果の概要」で、それぞれの製造販売後調査等ごとに検討した結果又は総括報告書等の詳細な報告書を添付する旨を記載すること。製造販売後調査等の終了後2回目以降の安全性定期報告では当該製造販売後調査等の結果を報告済みである旨を記載してもよい。 |

補足:安全性定期報告の「医薬品リスク管理計画の実施状況及び今後の対応策」▶︎医薬品リスク管理計画書の「5. 医薬品安全性監視計画、有効性に関する調査・試験の計画及びリスク最小化計画の一覧」をとして記載。

「医薬品安全性監視計画実施結果」の概要欄は通常の医薬品安全性監視活動と追加の医薬品安全性監視活動に分けて考察

例えば、

- 通常の医薬品安全性監視活動

1.1. 国内外の副作用、文献・学会情報、外国安全性措置情報の収集・評価・分析に基づく安全対策の検討

・医薬品医療機器総合機構に報告した副作用・感染症報告

・医薬品医療機器総合機構に報告した研究報告、外国措置報告

2. 追加の医薬品安全性監視活動

2.1. 市販直後調査

2.2. 使用成績調査

・実施の状況

2.3. 特定使用成績調査

・実施の状況

3. 通常の医薬品安全性監視活動安全性検討事項について

| (問 23) 局長通知の記の7.において、「(2)報告書は、必要事項を記載した別紙様式第1及び添付資料等(添付文書、PBRER を添付する場合は PBRER を含む。) を電子的に記録した CD-R 又は DVD-R を提出するとともに、別紙様式第1につ いては紙媒体も提出すること。」とされているが、電子媒体は 1 部を提出する ことでよいか。また、電子媒体の提出に際して留意すべき点はあるか。 | (答 23) 提出部数は1部とする。 電子媒体(CD-R 又は DVD-R)を提出する場合の留意事項については、 ○電子媒体は、紙の文書をスキャンして作成するのではなく、原則、検索可能な PDF 形式(図表に Microsoft 社 Word 形式又は Excel 形式等の指定があれば当該形式)とすること。 ○電子媒体に保存する際、フォルダを作成して、フォルダの中にファイルをまとめて保存すること。 ○PBRER を提出する場合は、上記と別の電子媒体に保存して提出すること。 ○フォルダ名には、会社名、販売名とすること。 (例:「・・・会社(株)、販売名・・・・」) (例:PBRER のファイルを保存するフォルダは、「PBRER ○○株式会社、 ○○注〇mg」) ○ファイル名は報告書の名称、販売名、報告回数、日付が分かるようにする こと。 (例:「安全性定期報告書 第○回(・・・販売名・・・)20200901」) (例:PBRER を提出する場合のファイル名は、「PBRER 安全性定期報告書 第○回(○○注〇mg)20200901」) ○添付資料(各種試験成績、理由書、図表等)が別ファイルの場合、ファイル名 には試験名や図表番号を含めること。 ○提出する電子媒体の表面には、 ・「提出者の氏名(法人にあっては法人)、販売名、安全性定期報告書 第○ 回」と記載すること。 ・PBRER を保存した電子媒体には、「PBRER、提出者の氏名(法人にあっては法人名)、販売名、安全性定期報告書 第○回」と記載すること。 ・差換えの場合には「差換」と記載すること。 ○電子媒体は、破損防止及び保管のため、1枚ずつプラスチックケース に入れること。 ○ファイルの容量が大きく、1枚の電子媒体に収まらない場合には、適切な容量の複数のファイルに分割し、必要に応じて「1/3」のように順番と全体の枚数を記載すること。 |

まとめ:

| 資料 | フォルダ名 | ファイル名 |

| PSUR | PSUR ○○株式会社、 ○○注〇mg | PSUR 安全性定期報告書 第○回(○○注〇mg)20200901 |

| PBRER | PBRER ○○株式会社、 ○○注〇mg | PBRER 安全性定期報告書 第○回(○○注〇mg)20200901 |

| 添付文書 | 添付文書 ○○株式会社、 ○○注〇mg | 添付文書 安全性定期報告書 第○回(○○注〇mg)20200901 |

提出するハードとしてのCD-R表面に「提出者の氏名(法人にあっては法人)、販売名、安全性定期報告書 第○ 回」を記載

| (問 24) 局長通知の記の7.において、「必要事項を記載した別紙様式第1及び添付資料等(添付文書、PBRER を添付する場合は PBRER を含む。)を電子的に記録した CD-R 又は DVD-R を提出するとともに、」とあるが、報告書に含める様式は、別紙様式第1のほか、二課長通知の別紙様式1、別紙様式1-2、別紙様式2、別紙様式3、別紙様式4でよいか。 | (答 24) よい。 |

別紙様式4:製造販売承認時から副作用・感染症報告を電子的に行っている場合は、添付は不要

| (問 25) 市販直後調査結果は安全性定期報告書にどのように反映するのか。 | (答 25) 市販直後調査を通じて収集し PMDA へ報告した副作用・感染症症例を安全性定期報告書の該当する様式に記載する。なお、市販直後調査結果報告書は、安全性定期報告書への添付は不要である。 |

| (問 26) 受領印を押した企業控えは返送されるのか。 | (答 26) 従前のとおり、受領印を押した企業控えが必要な場合には、提出資料とは別に別紙様式第1を1部(提出資料と合わせて計2部)と返信用封筒を同封することで、PMDA より別紙様式第1に受領印を押した1部を企業控えとして返送する。 |

コメント